人間は弱化(罰)の手続きが大好き!

他人が自分にとって望ましくない行動をした時、大抵の人は怒ったり、何かを取り上げたり、処分を下したりしますね。

良かれと思って叱っているのに、状況が悪化していませんか?

実は、間違った『罰』の使い方は、相手との信頼関係を壊すだけでなく、さらなる問題行動をエスカレートさせる『罠』になります。

15年のキャリアを持つトレーナーの視点から、一生使える『行動を変える技術』を解説します。

ヒトや動物の行動の原因を解明し、行動に法則を見出すことを目的とした心理学のひとつ。

医療や介護、スポーツ、ビジネス、教育、家庭など様々な場面で応用されています。

ケンさん(アニマルトレーナー)

アニマルトレーナー歴15年。

行動分析学を応用した近代トレーニングを実施しています。

「行動分析学は世界をより良くする」と信じ、日々発信しています。

弱化(罰)とは

行動分析学で言うところの「弱化(罰)」とは「強化」の反対で、「行動の出現瀕度が減る」という意味です。

弱化の手続きは主に問題行動を減らすときに使ったりします。(おすすめはできません)

強化 :行動の生起瀕度が増えること

弱化(罰):行動の生起瀕度が減ること

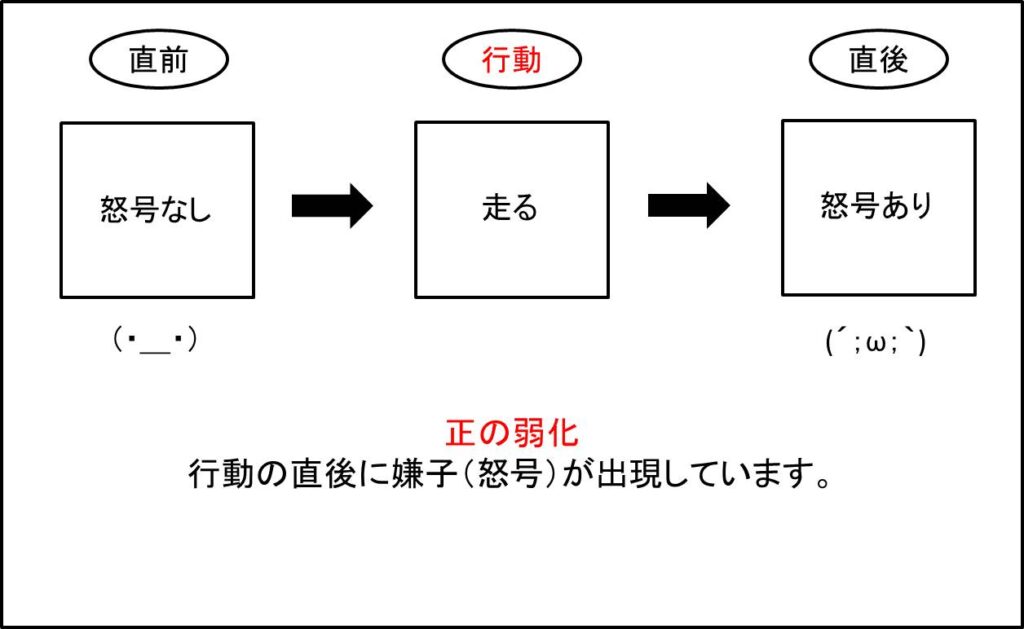

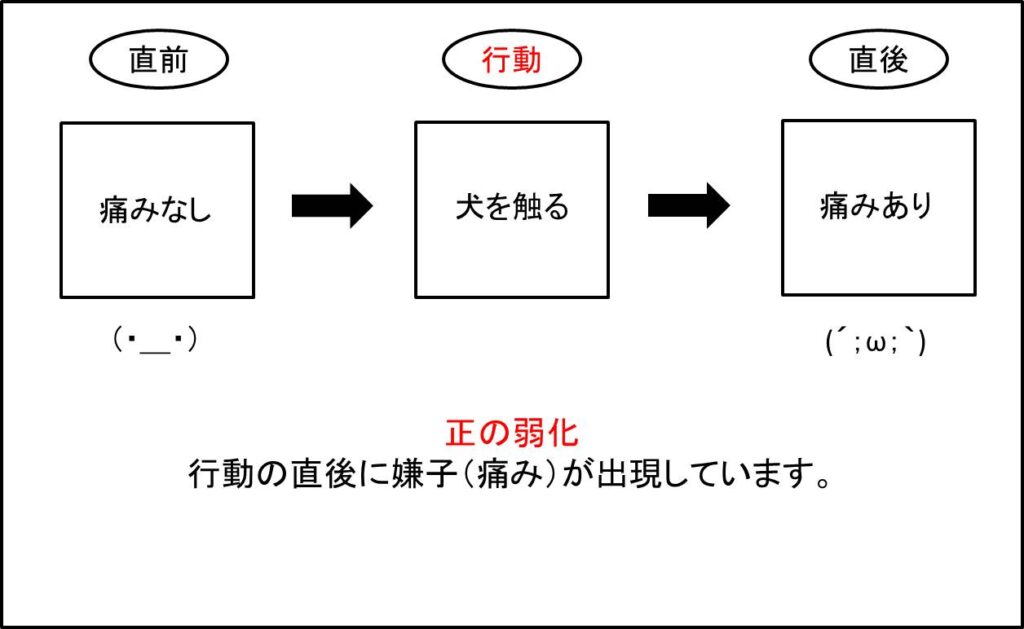

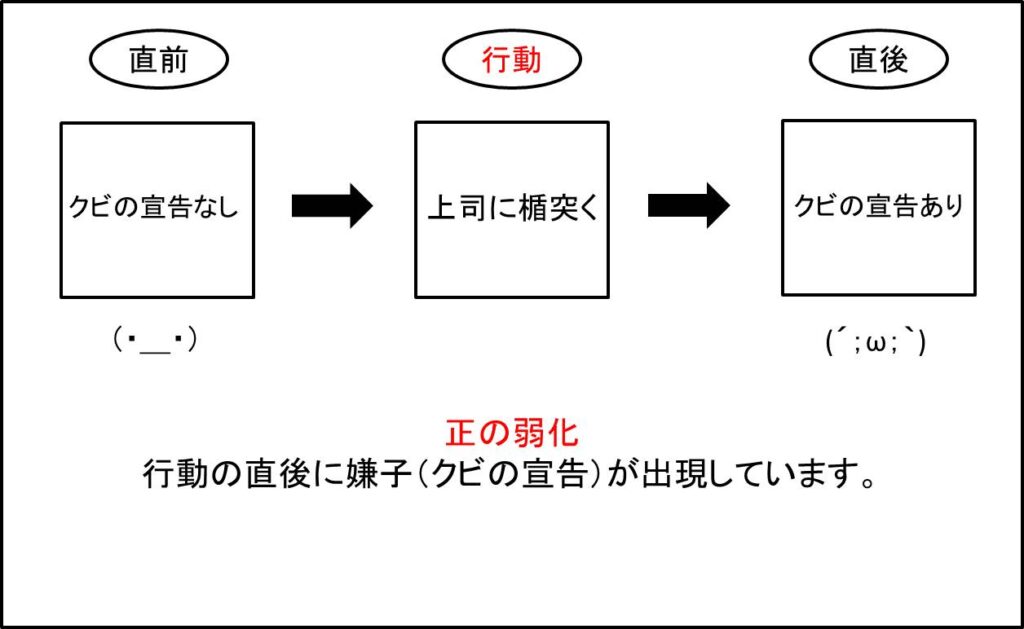

正の弱化(罰)

「正の弱化」とは「行動の直後に嫌子が出現することで行動の生起瀕度が下がる」という事です。

嫌子とは

・行動の直後に出現すると、その行動の生起瀕度が減るもの(出来事)

・行動の直後に消失すると、その行動の生起瀕度が上がるもの(出来事)

例えば

- 廊下を走ったら(行動)先生に怒鳴られた(嫌子出現)

- 犬に触ったら(行動)噛まれた(嫌子出現)

- 上司に逆らったら(行動)クビになった(嫌子出現)

といった感じです。

怒鳴られたら走らなくなるし、犬に噛まれたら触りたくなくなるし、クビになるなら上司に楯突いたりはしませんよね。

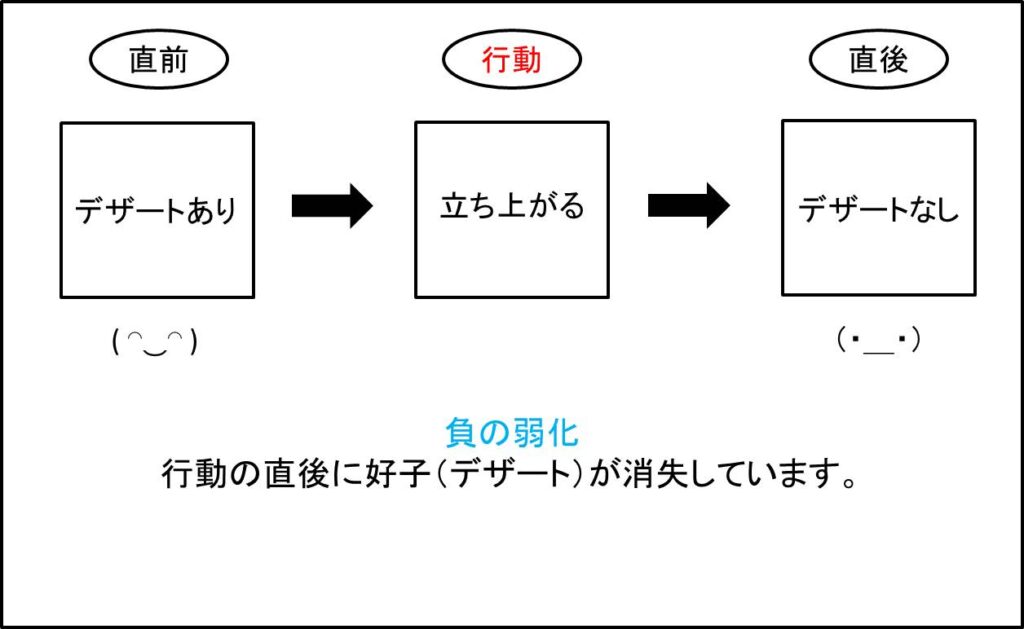

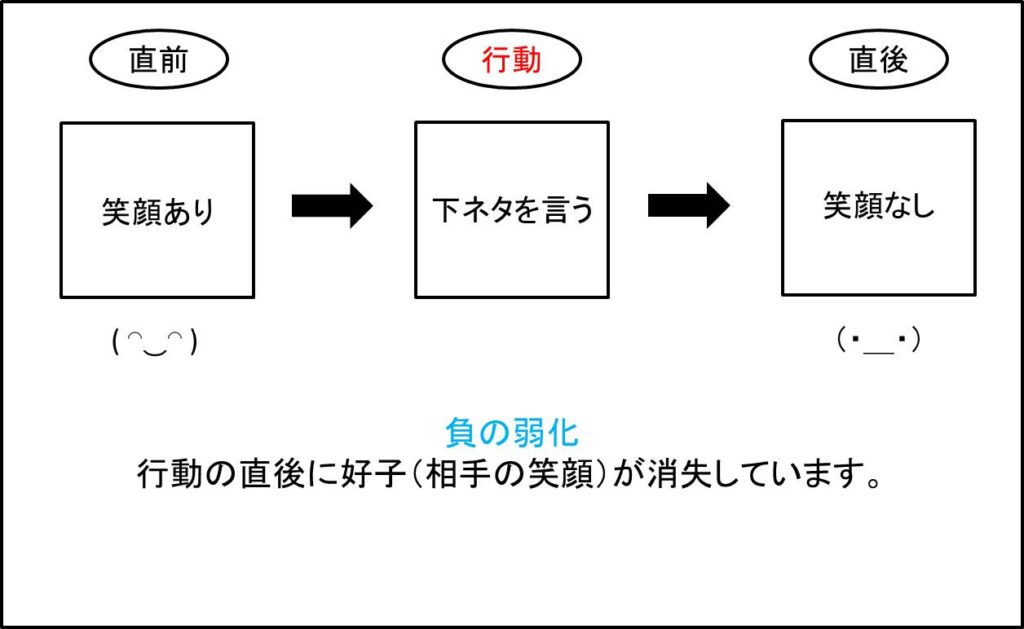

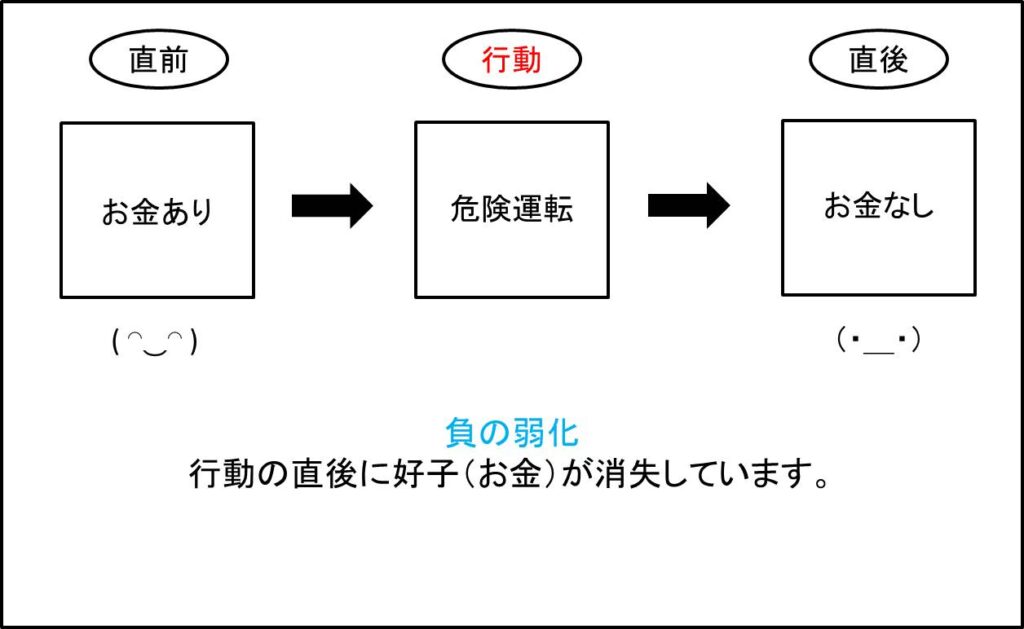

負の弱化(罰)

「負の弱化」とは「行動の直後に好子が消失することで行動の出現瀕度が下がる」ということです。

好子とは

・行動の直後に出現すると、その行動の生起瀕度が上がるもの(出来事)

・行動の直後に消失すると、その行動の生起瀕度が減るもの(出来事)

例えば

- ご飯中に立ち上がったら(行動)デザートが取り上げられた(好子消失)

- 会話中に下ネタをぶっ込んだら(行動)相手から笑顔が消えた(好子消失)

- スピード違反をしたら(行動)罰金を取られる(好子消失)

といった感じです。

弱化(罰)にひそむ罠

得てして人というのは、他人の問題行動に対して怒ったり、ネガティブな刺激を与えようとするものです。

しかし、弱化(罰)には落とし穴があります。

効かない弱化(罰)

先生「あいつは何回怒鳴っても廊下を走るんだ」

母「うちの子何回もデザートを取り上げてるのに、お食事中席を立つのよ」

警察「あの人何回も罰金くらってるのに、スピード出しやがる・・・」

こういうことってよくありますよね。

これらの場合、行動の出現瀕度が減っていませんので、そもそも弱化(罰)の手続きとして成立していない可能性があります。

怒鳴る、デザートを取り上げる、罰金は相手にとってどうでもいいことで、そもそも弱化(罰)となっておらず、すべて「弱化(罰)の手続きをしているつもり」

いわば自己満足の効かない弱化(罰)になっているということです。

弱化(罰)の手続きが作用しているかどうか、その後の行動の出現瀕度をしっかりとモニタリングすることが大切です。

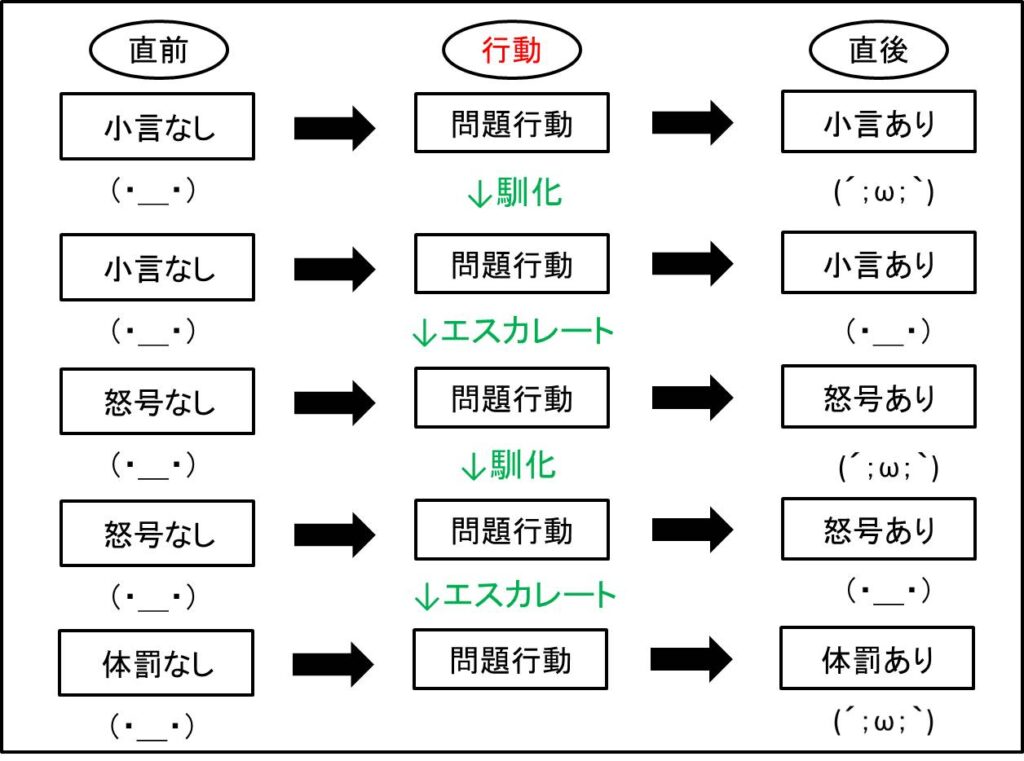

弱化(罰)はエスカレートする

弱化(罰)の副作用のひとつとして「馴化」というものがあります。

例えば、「小言」という嫌子は初めのうちは行動を弱化するかもしれませんが、相手は何度も小言を言われているうちに慣れてしまいます。

すると小言は嫌子として作用しなくなります。

すると小言は怒鳴りに変わります。

怒鳴られると、それも初めは行動を弱化するかもしれません。

ですが相手はすぐに慣れてしまいます。

今度は叩いたりといった暴力にエスカレートします。

このように弱化(罰)に対する馴化が起きることで、相手に与える嫌子の量(あるいは相手から取り除く好子の量)が耐えられなくなる水準までエスカレートしてしまいます。

これは人のトレーニングでも動物のトレーニングでも絶対NGです。

ストレスを与え続けるわけですから、良好な関係が築けるわけがありませんよね。

弱化(罰)の手続きではなく、正の強化で生きていく。

行動分析学を応用して他人の行動を変えたいならば、我々は正の強化を基本に考えなければなりません。

廊下を走る子がいるなら、歩く行動を強化する。

食事中に落ち着きがないなら、座っている行動を強化する。

スピード違反を罰するのではなく、安全運転を強化する。

そして一番大事なのは

なぜ走るのか?

なぜ落ち着きがないのか?

なぜスピードをだすのか?

という、その行動の根本的な問題を解決してあげることが大切だということを忘れないでください。

しかしながら、この『正の強化』を家庭や職場で完璧に使いこなすには、ちょっとしたコツがいります。

この『正の強化』への切り替え方を、ステップバイステップで分かりやすく解説している本を最後にご紹介します。

↑学問として体系的に、挫折せず基礎を固めたいならこれ一択!辞書代わりに持っておくべき一冊です。

↑ペットやパートナーとの関係を今日からすぐ変えたい人向け。一番実践的で読みやすいです。

↑部下のマネジメントや職場の人間関係に悩んでいるビジネスマンの方は、こちらが最適です。

コメント