行動分析学や強化の原理を勉強していると必ず「好子」と「嫌子」というものが出てきます。

人間を含めた動物の行動というのは好子あるいは嫌子によって増えたり減ったりします。

動物や人をトレーニングするにはこの好子と嫌子をしっかり理解することから始まります。

この記事では嫌子という概念について解説していきます。

ヒトや動物の行動の原因を解明し、行動に法則を見出すことを目的とした心理学のひとつ。

医療や介護、スポーツ、ビジネス、教育、家庭など様々な場面で応用されています。

ケンさん(アニマルトレーナー)

アニマルトレーナー歴15年。

行動分析学を応用した近代トレーニングを実施しています。

「行動分析学は世界をより良くする」と信じ、日々発信しています。

嫌子という概念

行動分析学には好子と嫌子という概念があります。

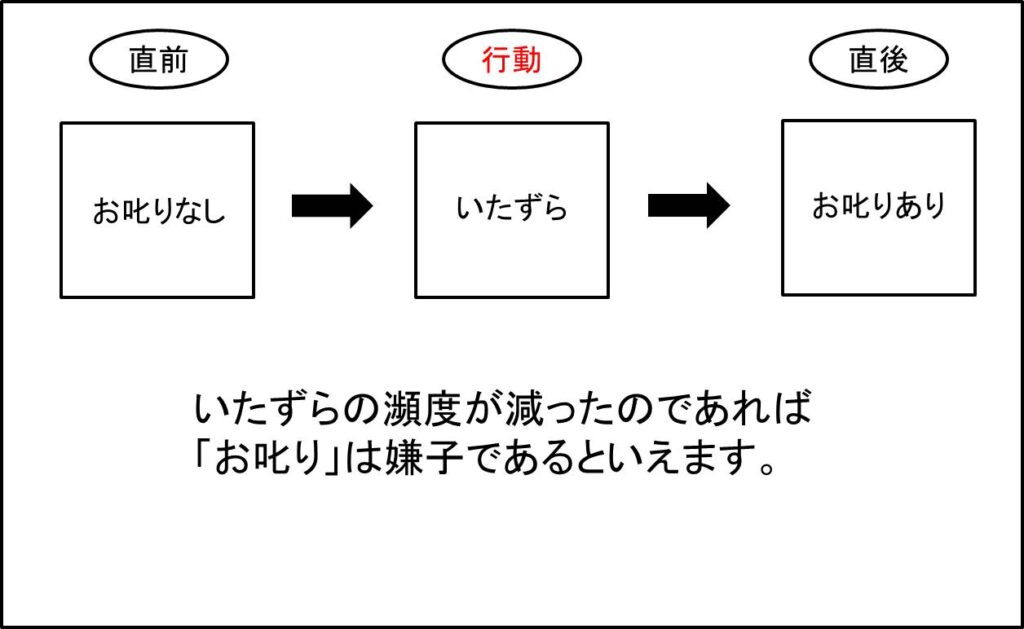

嫌子とは

「行動の直後に出現するとその行動の生起瀕度が下がるもの・出来事」

もしくは

「行動の直後に消失するとその行動の生起瀕度が上がるもの・出来事」

のことです。

字面のイメージそのままで、好子は「その動物や人が好きなもの」嫌子は「その動物や人が嫌いなもの」というかんじで覚えて差し支えないかと思います。

次からは嫌子の例を見てみましょう。

好子

「行動の直後に出現するとその行動の生起瀕度が上がるもの・出来事」

もしくは

「行動の直後に消失するとその行動の生起瀕度が下がるもの・出来事」

お母さんに怒られる

子供がお母さんの口紅で楽しく壁に落書きをしています。

お母さんはそれを見てカンカン。「こら!なにやってるの!!」大きな声で怒ります。

子供は怒られて大泣き。

それ以降その子供はお母さんの口紅で壁に落書きをしなくなりました。

この場合お母さんの「こら!なにやってるの!!」というお叱りはその子供にとって嫌子であると言えるでしょう。

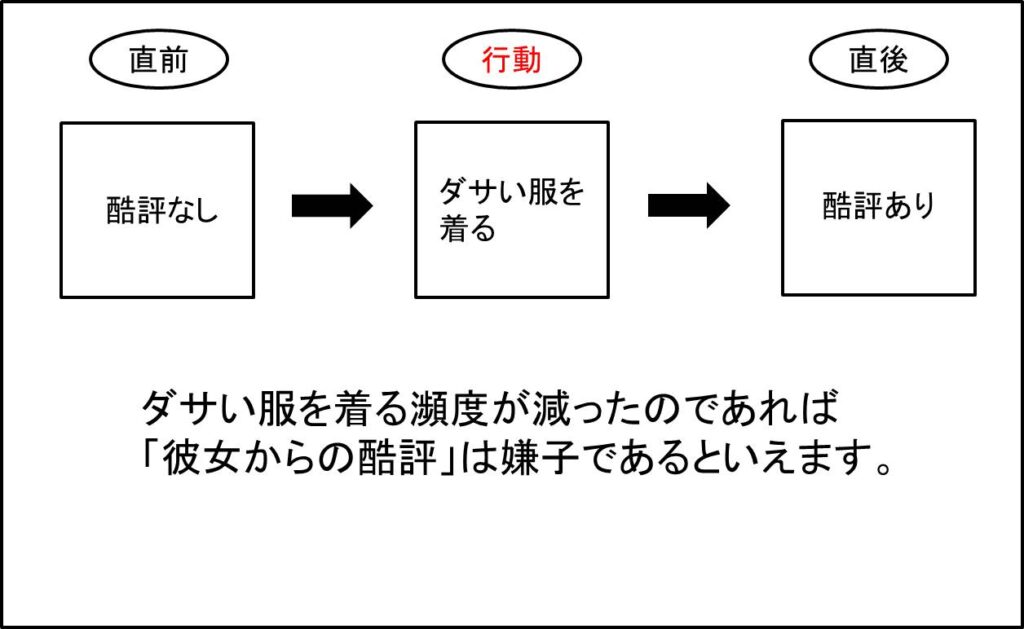

彼女に嫌われた

A太くんは彼女とのはじめてのデート。

なにを着ていこうか迷います。

結局自分が持っている中で1番好きな服を来て待ち合わせ場所に向かいました。

ルンルンで待ち合わせ場所に行くA太君。

待ち合わせ場所で彼女に言われました。

「なにその服?ダサい・・・」

ショックを受けたA太君は二度とその服を着ませんでした。

この場合彼女の服に対する酷評はA太君にとって嫌子であると言えます。

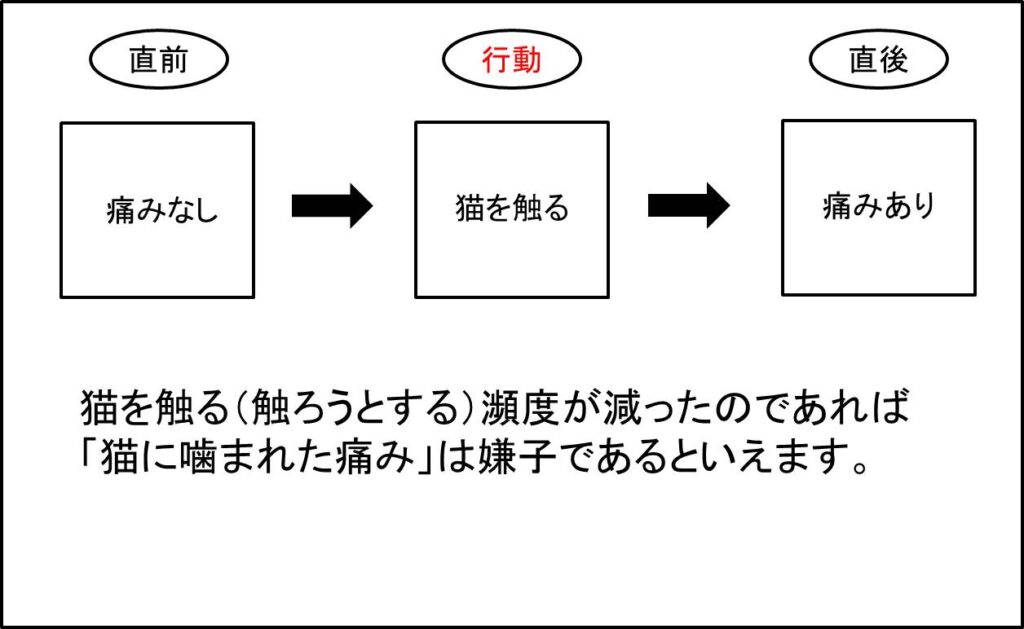

ネコに噛まれた

B子ちゃんはネコが大好き。

学校からの帰り道ノラ猫と思わしき猫に出会いました。

「わぁ!かわいいネコちゃん!」B子ちゃんが触ろうとしたとき・・・

がぶっ!!ネコに手を噛まれてしまいました。

B子ちゃんは泣き叫び、それ以降ネコには触ろうとしなくなってしまいました。

この場合ネコに手を噛まれるということはB子ちゃんにとって嫌子であると言えます。

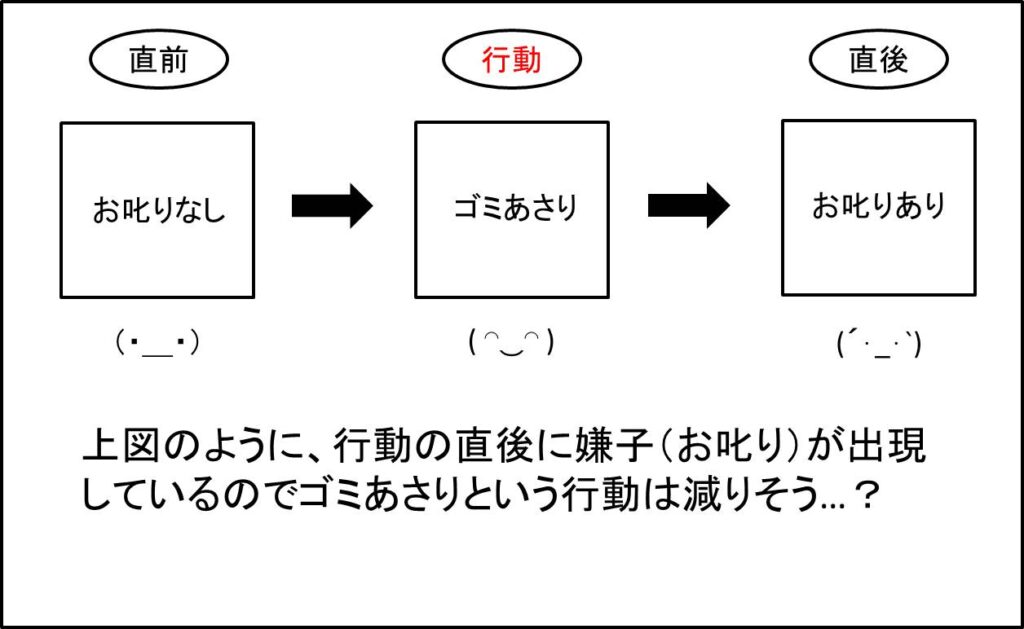

それって嫌子?

上の例にあったように、嫌子が行動の直後に出現することによって行動の生起瀕度が下がります。

しかし、嫌子が出現した後をよく観察していない場合が多いです。

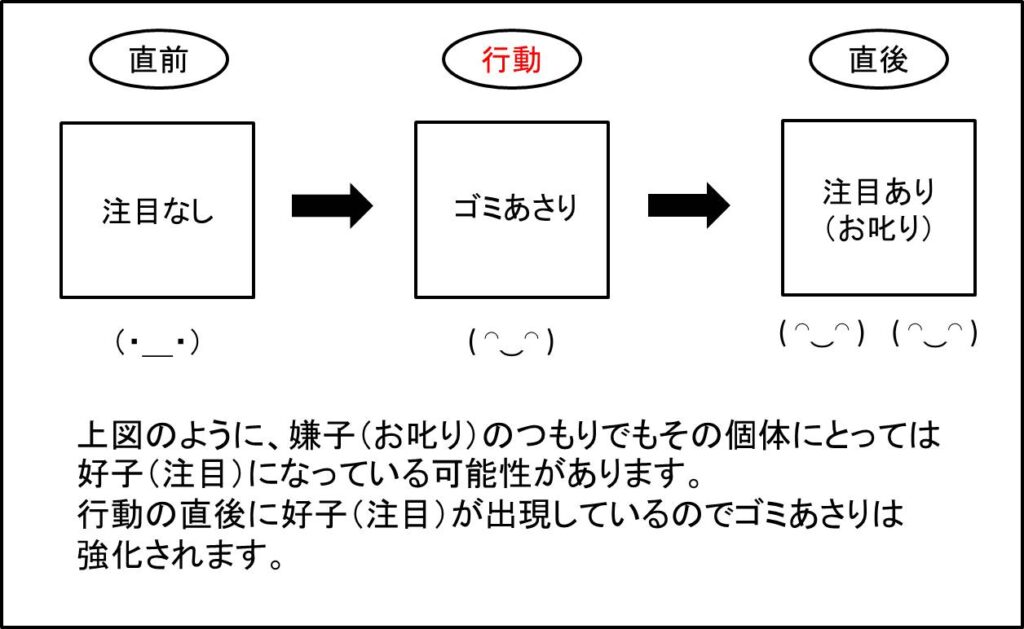

飼い主「うちのワンちゃん、よくゴミあさりをするんだよね〜。見つけるたびに怒るのだけれどやめないんだ。行動の後に嫌子を出現させてるのにおかしいな〜」

一見「ゴミあさり」→「叱る」→「やめる」となりそうですよね。

しかし「ゴミあさり」という行動の出現瀕度が下がっていないので「叱る」というのは嫌子たり得ていません。

むしろ「ゴミあさり」という行動が再現されている(=強化されている)ので、そのワンちゃんにとっては

「ゴミあさり」→「叱る(注目、かまってくれる=好子)」→「ゴミあさり」

ということになっている可能性があります。

飼い主はゴミあさりをやめさせようと叱っているつもりでも、実は知らないうちに助長しちゃっているんですね。

自己満の嫌子

いつも叱っているのにゲームをやめない

いくら注意しても遅刻がなおらない

何度捕まっても万引きをやめない

世の中には嫌子を与えていると思い込んでいても実際には嫌子として機能していないことが山ほどあります。

嫌子という概念を考えるときは、その後の行動の出現瀕度がどうなっているのかに注目するのがとても大事なポイントです。

コメント