行動分析学や強化の原理を勉強していると必ず「好子」と「嫌子」というものが出てきます。

人間を含めた動物の行動というのは好子あるいは嫌子によって増えたり減ったりします。

動物や人をトレーニングするにはこの好子と嫌子をしっかり理解することから始まります。

今回は好子について解説していきます。

ヒトや動物の行動の原因を解明し、行動に法則を見出すことを目的とした心理学のひとつ。

医療や介護、スポーツ、ビジネス、教育、家庭など様々な場面で応用されています。

ケンさん(アニマルトレーナー)

アニマルトレーナー歴15年。

行動分析学を応用した近代トレーニングを実施しています。

「行動分析学は世界をより良くする」と信じ、日々発信しています。

好子とは

好子とは

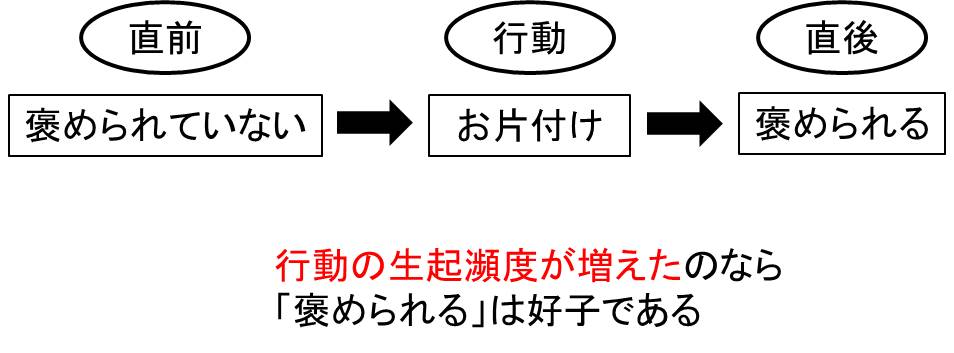

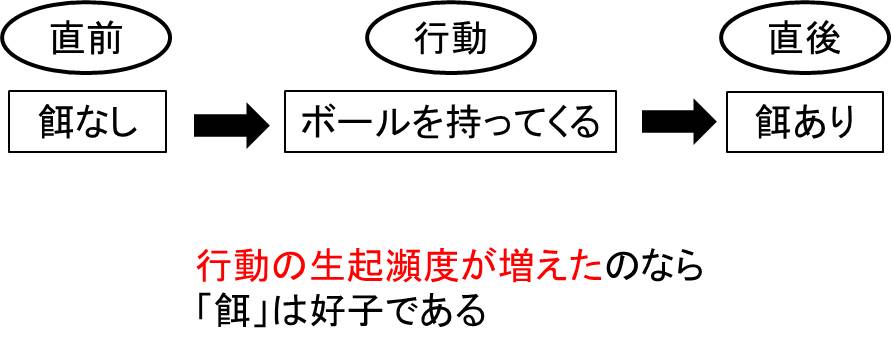

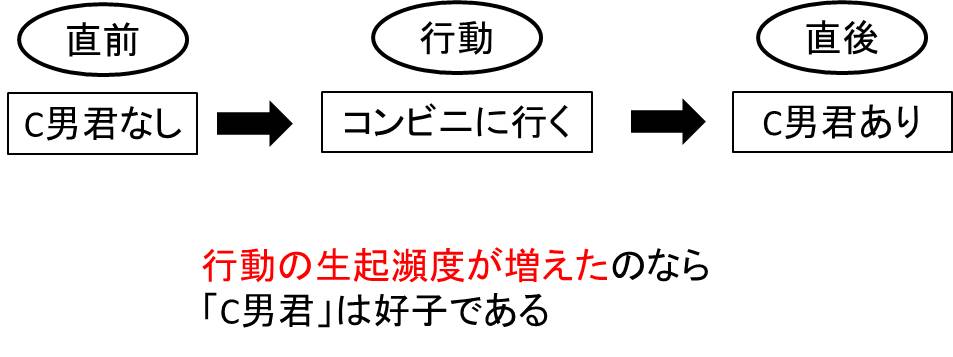

「行動の直後に出現するとその行動が増えるもの・刺激・出来事」

もしくは

「行動の直後に消失するとその行動が減るもの・刺激・出来事」

のことです。

行動が増えることを「強化」、行動が減ることを「弱化」(もしくは罰)といいます。

難しい言い方ですが簡単に言うとその人、その個体が「好きなもの」という事です。

字のまんまですね。

例えば

○A君「遊んだおもちゃを片付ける」→「お母さんに褒められる」→「次の日も遊んだおもちゃを片付ける」

これはAくんにとって「お母さんに褒めてもらう」という出来事は好子になっていると考えることができます。

○ワンちゃん「ボールを持ってくる」→「餌をもらう」→「また投げられたボールをもってくる」

このワンちゃんにとって「餌」は好子になっていると考えることができます。

○B子ちゃん「放課後学校近くのコンビニの前を通った」→「大好きなC男くんと会った」→「次の日も同じコンビニの前を通る」

B子ちゃんにとって「大好きなC男くんと会う」という出来事は好子であると考えることができます。

このような感じです。

そんなの当たり前じゃんと思いますか?

そう。当たり前のことなんです。

本当にそれって好子?

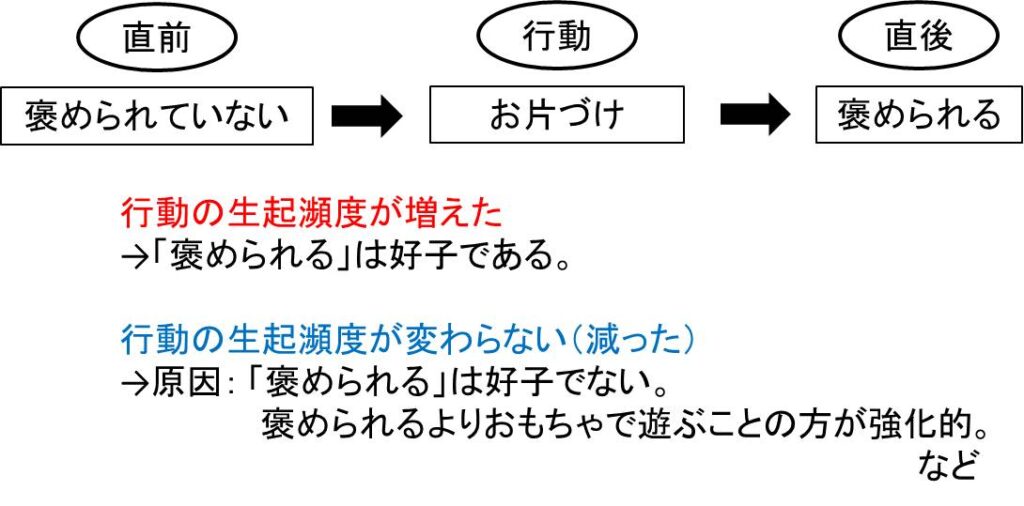

この好子の分析を間違ってしまうとトレーニングがうまくいきませんので、その物や出来事が好子たり得ているかどうかを確認することが大切です。

トレーニングをする場合は好子が出現したあとに、その「行動」が増えているかというのを注意深く観察しましょう。

先ほど例にだした

A君「遊んだおもちゃを片付ける」→「お母さんに褒められる」→「次の日も遊んだおもちゃを片付ける」

という流れで言うと「次の日も遊んだおもちゃを片付ける」という行動が再起されているか?ということです。

褒められる前と頻度が変わらない、あるいは減ったということであれば「お母さんに褒められる」というのは好子として成立していませんから、トレーニングの作戦を変えなければいけません。

トレーナー、先生、親の「好子をあげた」「強化した」という勝手な思い込みでトレーニングを進めているというパターンは多いです。

動物のトレーニング、こどもの教育、部活動、部下の教育・・・

全て相手あってのものです。

教える側や指導する側は好子を使っているという意識、好子として機能しているかという疑念を常に頭に置いておくようにしましょう。

コメント